ঘূর্ণিঝড়ের আদ্যপ্রান্ত

ঘূর্ণিঝড় কি?

ঘূর্ণিঝড় শব্দের সাথে পরিচিত নন এমন মানুষ হয়ত একটিও খুজে পাওয়া যাবেনা। সাধারণ ভাবে আমরা ঝড় বলতে প্রচন্ড বেগে সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বাতাসকেই বুঝি। আর ঘূর্ণিঝড় শব্দ থেকেই বোঝা যায় এই ঝড়ের সাথে বাতাসের ঘূর্ণন সম্পর্কিত। আক্ষরিক অর্থে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন হল ট্রপিক্যাল বা ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় যা বাতাসের নিম্নচাপের ফলে প্রচন্ড ঘূর্ণায়মান বায়ুর গতির দ্বারা সৃষ্টি হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের সাথে গ্রীষ্মমন্ডল শব্দটিও সম্পর্ক যুক্ত। আসলে গ্রীষ্মমন্ডল দ্বারা মূলত গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলকে বুঝানো হয়। আর এই গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের বিস্তৃতি পৃথিবীর বিষুব রেখা থেকে ৩০° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণের মধ্যবর্তী অঞ্চল।

দক্ষিণ আটলান্টিক এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়া পৃথিবীর বাকি সমস্ত ট্রপিক্যাল বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাগরাঞ্চলে যত ঝড় বয়ে যায় সেগুলোকেই ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮০ টির মত ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়।

নাম করণ,

গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের অঞ্চল ভেদে একেক রকম প্রতিশব্দ রয়েছে। আমাদের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় কে সাইক্লোন বলা হয়। সাইক্লোন শব্দটি ‘কাইক্লোস’ নামক গ্রীক শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ কুন্ডলী পাকানো সাপ। দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ চীন, জাপান এসব অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়কে টাইফুন নামে ডাকা হয়। আবার পাশ্চাত্য বা আমেরিকান অঞ্চলে এর নাম হারিকেন।

তবে একই সমুদ্রে একাধিক গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় অর্থাৎ ক্রান্তিও ঘূর্ণিঝড় অর্থাৎ ট্রপিক্যাল সাইক্লোন সৃষ্টি হলে চিহ্নিত করায় সমস্যা এবং সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত ঝড়ের খবর পৌছে দিতে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে ঝড়ের বিভিন্ন নামকরণ করা যেমন ঘূর্ণিঝড় সিডর, নার্গিস, আয়লা, মহাসেন, এখন হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় আমফান ইত্যাদি।

ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণী বিভাগ,

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের গতিবেগের উপর নির্ভর করে এর শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শ্রেনীবিভাগ গুলো হল,

*নিম্নচাপ- বাতাসের গতিবেগি ঘন্টায় ৬২ কিলোমিটার পর্যন্ত।

*তীব্র ঘূর্ণিবাত্যাবিশিষ্ট ঝড়- বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৩-৮৭ কিলোমিটার পর্যন্ত।

* হারিকেনের তীব্রতাসহ ঘূর্ণিবাত্যাবিশিষ্ট ঝড়- বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত।

ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি,

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অবশ্যই ২৬-২৭° সেন্টিগ্রেডের উপরে থাকতে হবে। উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মমন্ডলীয় অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ঘটে আন্দামান দ্বীপুঞ্জের কাছাকাছি অঞ্চলে।

উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় গুলো সাধারণত ৫° থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় গুলো সাধারণত ৫° থেকে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশে উৎপত্তি ঘটে।

ঝড় আসলে হয় বায়ুর নিম্নচাপের কারণে। আর বায়ুর নিম্নচাপ হয় মূলত তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি কারণের জন্য অনেকটা আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয় দায়ী। উত্তর ও দক্ষিণ দুই গোলার্ধ থেকে আগত বায়ু বিষুব রেখা কাছাকাছি এলাকায় মিলিত হয় যা আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয় নামে পরিচিত।

গ্রীষ্মকালে বিষবীয় অঞ্চলের আসেপাশে সূর্য লম্বভাবে আলো দেয়। ফলে প্রচুর পরিমাণ পানি বাষ্পীভূত হয়। গরম ও জলীয়বাষ্প পূর্ণ আদ্র বায়ু অনেক হালকা হয়। ফলে এই বায়ু গুলো উপরে উঠে যায়। বায়ু উপরে ওঠার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রচুর বায়ু চাপ হ্রাস পায়।

বায়ুচাপ কমে যাবার ফলে চারদিক থেকে বাতাস প্রবল গতিতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু আমাদের পৃথিবী তার আহ্নিক গতির কারণে নিজ অক্ষে আবর্তন। পৃথিবীর আবর্তনের আহ্নিক গতি চার দিক থেকে ছুটে আসা বাতাসে বল প্রয়োগ করে, যা কোরিওলিস ফোর্স নামে পরিচিত।

কোরিওলিস ফোর্সের কারণে নিম্নচাপ অঞ্চলে চারদিক থেকে আগত বায়ুর প্রবল ঘূর্ণন শুরু হয়। প্রবল বেগে ছুটে আসা বায়ু এই ঘূর্ণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে সংকুচিত হয় যার ফলে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আর বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বায়ু হালকা হয়। আর হালকা বায়ু উপরে উঠতে থাকে, ফলে আরও নিম্নচাপ তৈরি হয়।

আরও নিম্নচাপের ফলে আশে-পাশের অঞ্চল থেকে আরও বাতাস প্রবল বেগে ছুটে আসে। কোরিওলিস ফোর্সের কারণে ঘূর্ণ গতি বৃদ্ধি পায়। আরও ঘূর্ণ গতির কারণে আরও বাতাস উপর উঠে ফলে ঝড়ের কুন্ডলি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতায় উঠতে শুরু করে।

কোরিওলিস ফোর্সের কারণে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ঝড়ের ঘূর্ণের দিক পরস্পর উল্টো হয়। কোরিওলিস ফোর্সের কারণে উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরে আর দক্ষিণ গোলার্ধের ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন ঘড়ির কাটার দিকে ঘূড়ে।

কিন্তু এই কোরিওলিস ফোর্সের মান বিষুব রেখা বরাবর শূন্য। তাই ঝড় গুল্য ঠিক বিষুব রেখা বরাবর উৎপন্ন না হয়ে উত্তর অথবা দক্ষিণ গোলার্ধের ভিতর হয়।

একটি ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাস ৩০০-৬০০ কিলোমিটার হতে পারে এবং বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ১১৮ কিলোমিটারের বেশি হতে পারে । ঝড়ের কেন্দ্রে বায়ুচাপ সব থেকে কম থাকে যা প্রায় ৫০-৬০ হেক্সা প্যাসকেল।

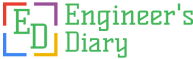

কেন্দ্রে সব থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বৃত্ত কিংবা চ্যাপ্টা আকৃতির একটি অঞ্চল থাকে যার ব্যাস প্রায় ৮-১০ কিলোমিটার হয়। এই অঞ্চলটাই ঝড়ের সব থেকে আকর্ষণীয় অঞ্চল যা ঘূর্ণিঝড়ের চোখ (Cyclone Eye) নামে পরিচিত। স্যাটেলাইট ছবিতে চোখ ভালমতো বোঝা যায়। চোখের ভিতর চাপ থাকে সর্বনিম্ন এবং তাপমাত্রা থাকে সর্বোচ্চ।

তাপমাত্রা যত বেশি থাকবে তত বেশি বাতাস হালকে হয়ে উপড়ে উঠবে, নিচে তত চাপ হ্রাস পাবে, ঝড়ের তীব্রতা তত বাড়বে। অর্থাৎ পুরো ঘূর্ণিঝড়কে নিয়ন্ত্রণকে ঝড়ের চোখ। কিন্তু চোখে বাতাসের বেগ থাকে কম এবং মেঘ থাকেনা বললেই চলে।

চোখের বাইরে ১০-১৫ কিলোমিটার অঞ্চলকে বলা হয় চোখের দেয়াল। এই অঞ্চলে সব থেকে বেশি বাতাসের বেগ এবং মেঘ থাকে। চোখের বাইরে বাতাসের বেগ তুলনামূলক কমতে থাকে।

ঝড়ের মূল কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি প্রায় বৃত্তাকার এবং এর ব্যাস থাকে ১০০-৮০০ কিলোমিটার। মূল কেন্দ্রীয় অঞ্চলটির সঙ্গে প্রায়শই লম্বা লেজের মতো অঞ্চল নিয়ে ঘূর্ণিঝড় আবর্তন করতে থাকে।

এই লম্বা অংশে একাধিক ঘূর্ণন বলয় থাকে। সমগ্র ঝড়টি একটি সর্পিলাকার কাঠামো গঠন করে যা দেখতে অনেকটা ‘উল্টো কমা’ চিহ্নের মত। ঘূর্ণিঝড়ের লেজ কয়েকশত কিলোমিটার লম্বা হতে পারে। ভূমিতে ঘূর্ণিঝড়ের মূল কেন্দ্র আঘাত হানার আগেই লেজের মত অংশটি অতিক্রম করে যার ফলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এনং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগে বৃষ্টিপাত হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল ঝড়ের বলয়ের বাম প্রান্তের তুলনায় ডান প্রান্তে ধ্বংসাত্মক শক্তি বেশি থাকে। ফলে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে ঝড় যখন দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আঘাত হানে তখন ডান অংশে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়।

একটি ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপ্তিকাল প্রায় ৭-১০ দিন হয়ে থাকে এবং প্রায় ২৫০-৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। ভূপৃষ্ঠে আঘাত হানার পরে জলীয়বাষ্পের সরবরাহ কমতে থাকে যার ফলে ঘূর্ণিঝড় আস্তে আস্তে দুর্বল হতে হতে সমাপ্তি ঘটে।

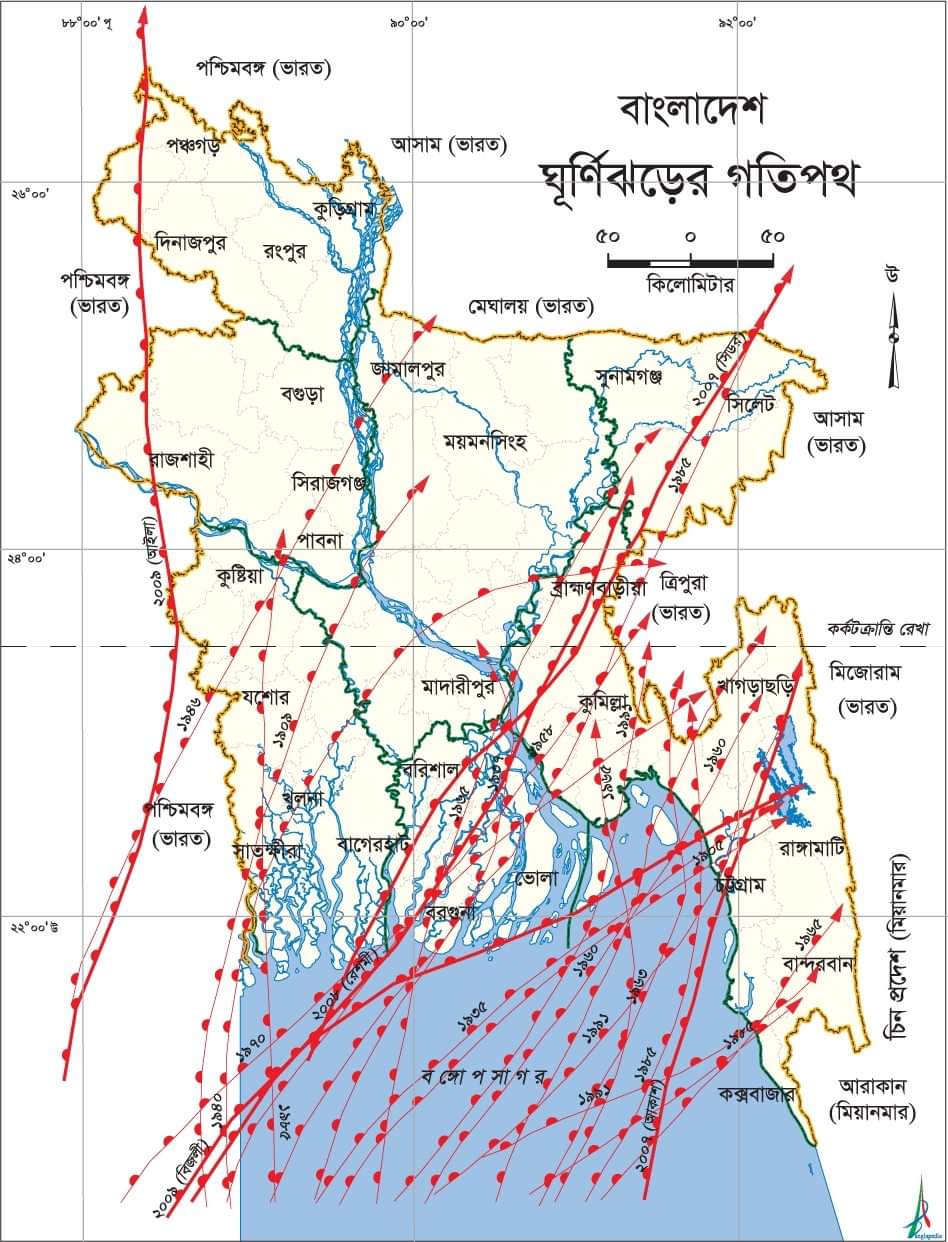

ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ,

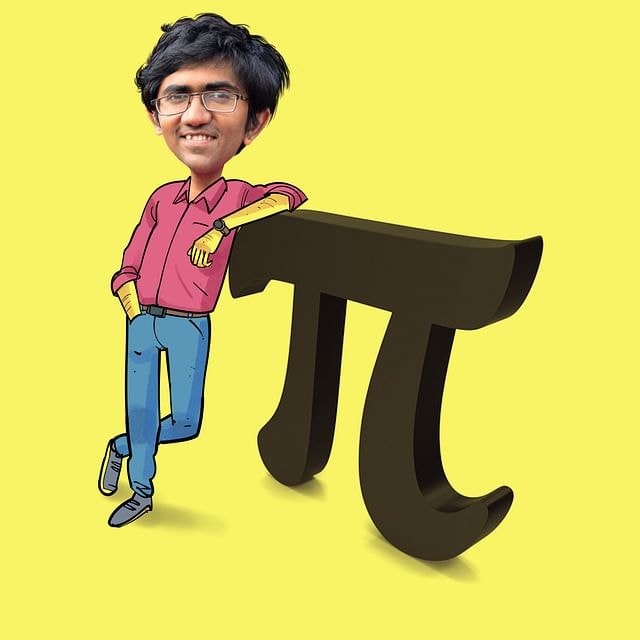

আমাদের বঙ্গোপসাগর থেকে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড় সাধারণত শুরুতে উত্তর-পশ্চিম পরে পূর্ব বেঁকে যায়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ সবসময় একই রকম থাকেনা।

দেখা যায় প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ে একটি নির্দিষ্ট বায়ু প্রবাহ থাকে। এই বায়ু প্রবাহের দিকই হয় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি। স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ- স্পারসো একটি গবেষণার মাধ্যমে গিত একশত বছরে বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু প্রবাহের দিক বিশ্লেষণ করে একটি মডেল তৈরি করেছে।

এই মডেল অনুযায়ী বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়।

জলোচ্ছ্বাস,

ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল ঝড়ো বাতাসের ফলে সৃষ্টি হওয়া স্ফীত উত্তাল সামুদ্রিক জলরাশিকে জলোচ্ছ্বাস বলা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সব থেকে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন হয় এই জলোচ্ছ্বাস দ্বারা।

বাংলাদেশে এযাবৎ কালে রেকর্ড করা সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা হল ১৩ মিটার যা তিনতলা একটি বিল্ডিংয়ের সমান! ঘূর্ণিঝড় যত বেশি শক্তিশালী হয় জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা তত বেশি তীব্র হয়।

ঘূর্ণিঝড়ে সময় যদি পৃথিবীর প্রতি চাঁদ এবং সূর্যের মিলিত আকর্ষণ কাজ করে অথবা জোয়ার হয় তাহলে জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো জলোচ্ছ্বাস উপকূলের ২০০ কিলোমিটার ভিতরে প্রবেশ করে।

বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়,

বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের আকৃতি ফানেল বা চোঙ্গ-এর মত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় সহজেই বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের আয়োতায় আরও রয়েছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, এবং মায়ানমার। কিন্তু যখন ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ এবং ভারতের উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গে আঘাত করে তখন ক্ষতির পরিমাণ বেশি ঘনবসতি এবং দুর্বল অবকাঠামোর জন্য।

সর্বোপরি ঘূর্ণিঝড়ের কিছু উপকারী দিকও রয়েছে। কারণ গ্রীষ্মে অত্যধিক গরমে আমরা থাকতে পারবনা যদিনা মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত না হয়।

আর এই মৌসুমি বায়ুর উৎসই হল সমুদ্রে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়। তাপমাত্রা ভারসাম্য রাখতে ঘূর্ণিঝড়ের বিকল্প নেই। যখনই কোথাও তাপমাত্রা ভারসাম্য হ্রাস পায় তখনই সেখানে ঝড় সৃষ্টি হবার প্রবনতা দেখা দেয়। আসলে গভীর সমুদ্রে নিয়মিতই প্রচুর পরিমাণে ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষায়। কিন্তু সমস্যাটা তখনই হয়ে যায় যখন ঝড়ে তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলে আঘাত হেনে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন হয়।

-রবিউল হাসান।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, উইকিপিডিয়া, বিবিসি, হিন্দুস্থান টাইমস।

- http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%98%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9D%E0%A6%A1%E0%A6%BC

- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%98%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9D%E0%A6%A1%E0%A6%BC

- https://bangla.hindustantimes.com/bengal/kolkata/cyclone-amphan-update-how-meteorologists-name-a-cyclone-know-here-31589885676892.html

- https://www.bbc.com/bengali/news-52703447

Join Our Science Club